Aufforstung gegen den Klimawandel?

Die Menschheit hat ein großes drängendes Problem - die Klimaerhitzung!

Unter allen Ideen und Maßnahmen zur Lösung des Problems sind Baumpflanzungs- und Aufforstungsprojekte attraktiv, denn sie scheinen einfach umzusetzen und sind nicht mit schmerzhaften eigenen Verhaltensänderungen verbunden. Wie sinnvoll ist es also, Bäume zu pflanzen?

Ein Baum nimmt CO2 auf und bindet dieses. Viele Bäume nehmen viel CO² auf. Der CO²-Gehalt in der Atmosphäre sinkt, die Erderwärmung wird gebremst. Wald ist eine der besten Möglichkeiten, CO² zu binden.

Allein deshalb ist Wald zu schützen und zu mehren wo immer sinnvoll, denn Wald ist Leben! Diesem Motto verschreibt sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald seit Ihrer Gründung 1957.

Allerdings erfordern Baumpflanzungen Sachverstand, etwa über die Standortsansprüche von Bäumen, über Pflanztechniken, bei Pflanzung ganzer Wälder über natürliche Konkurrenzbeziehungen zwischen Bäumen im Wald und Interaktionen mit der Pflanzen- und Tierwelt. Darum sind Baumpflanzungen gut vorzubereiten, wenn sie Sinn machen sollen.

Ein Blick in die Waldgeschichte lehrt, dass sich vor der Einflussnahme des Menschen auf allen Standorten, die es standörtlich zuließen, Wälder als Vegetationsform durchsetzten. In Deutschland wären dies von Natur aus über 90% der Fläche (also praktisch alle Standorte außer dem Hochgebirge und den Hochmooren).

Der Mensch betrachtete Wälder als Kulturhindernis und benötigte außerdem Holz als Rohstoffquelle; deshalb gibt es heute in Baden-Württemberg und ganz Europa nur noch einen Bruchteil der ehemaligen Waldgebiete. Da der Mensch sich seither massiv vermehrt hat und in großem Umfang Ackerflächen für die Nahrungsmittelbereitstellung, für Siedlungen und Infrastruktur benötigt, kann die ursprüngliche Waldfläche nicht mehr hergestellt werden. Allerdings steht Deutschland bei Waldflächenanteil und seiner -entwicklung im Vergleich mit anderen Industrieländern gut da, wenngleich der Flächenverbrauch (meist außerhalb Waldes) in Deutschland ein sehr ernst zunehmendes Problem darstellt.

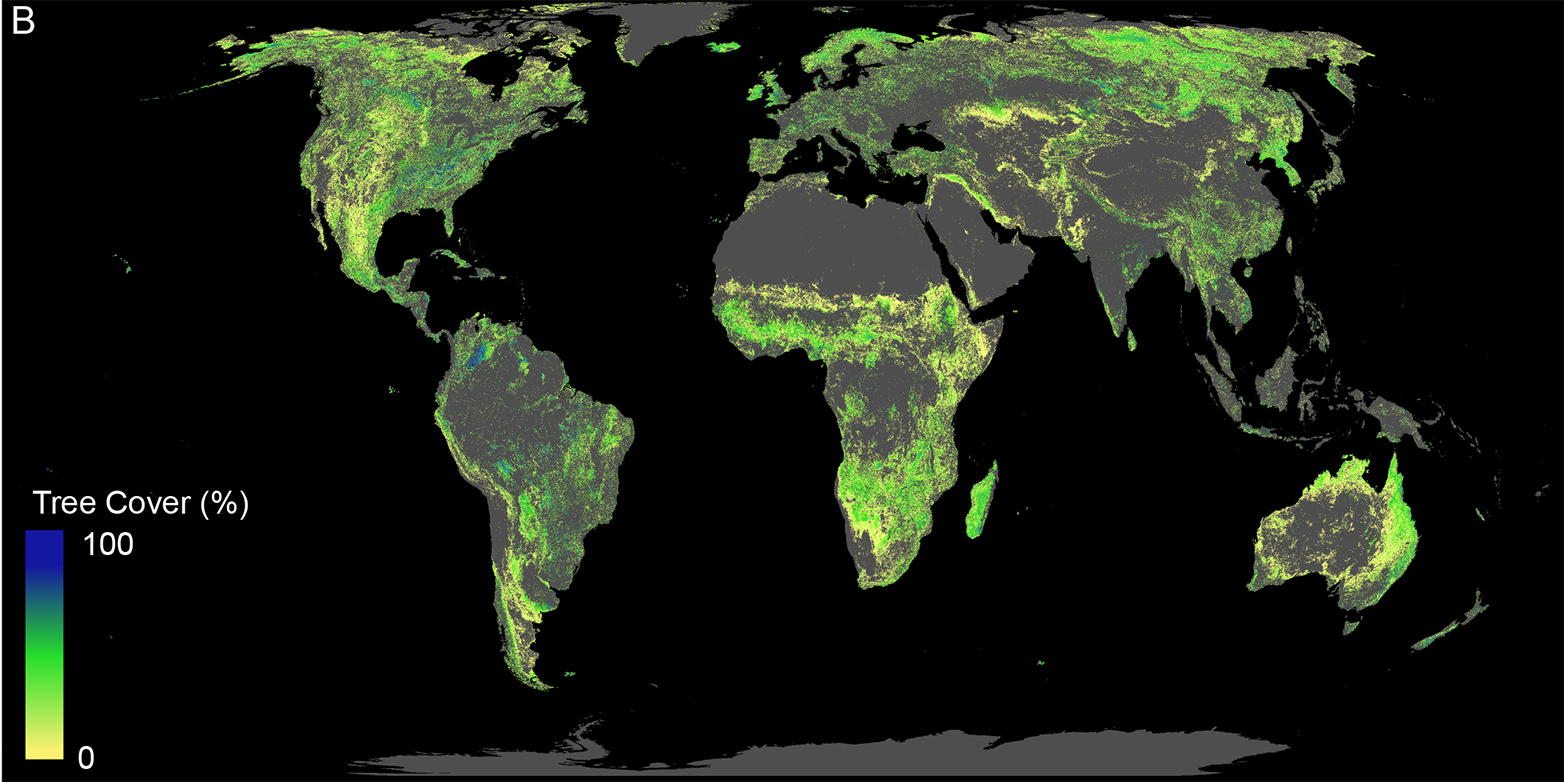

Einer 2019 im Fachmagazin Science veröffentlichte Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) zufolge wäre die weltweite Aufforstung von Wäldern auf einer Fläche von 0,9 Milliarden Hektar möglich und könnte so zwei Drittel der vom Menschen verursachten CO2-Emissionen aufnehmen. Dies wäre ein wirksames Mittel, um Kohlenstoff in der Atmosphäre zu reduzieren.

Die Studie zeigt auch, wo eine Aufforstung am besten möglich wäre. Die meiste Fläche entfällt auf nur sechs Länder:

Diese Fläche ist für die Wiederaufforstung von Wäldern verfügbar (ohne bestehende Wälder, Landwirtschaftsflächen, Wüsten und Städte). (Bild: Crowther Lab / ETH Zürich)

Russland (151 Millionen Hektar), USA (103 Millionen Hektar), Kanada (78,4 Millionen Hektar), Australien (58 Millionen Hektar), Brasilien (49,7 Millionen Hektar) und China (40,2 Millionen Hektar).

Die am schnellsten wirkende, aber politisch offenbar nicht durchsetzbare, Maßnahme wäre es, die Rodung von tropischen Urwäldern sofort zu stoppen. Mittelbar sind wir hier als Konsumenten gefordert, keine Produkte aus Raubbauwirtschaft zu kaufen - und hier zählt nicht nur Tropenholz dazu, sondern auch die Produkte, die auf den gerodeten Flächen produziert werden, vor allem Soja, Palmöl oder Großvieh.

Fazit

Es gibt allen Grund, Bäume zu pflanzen und unsere Wälder zu schützen und zu pflegen.

Als "Feigenblatt" für unseren ressourcenverbrauchenden Lebensstil sind Baumpflanzungen allerdings untauglich, denn pro Kopf produzieren wir in Deutschland im Durchschnitt 11 Tonnen CO² im Jahr - im Unterschied zu etwa einer einzigen Tonne pro Kopf und Jahr, die die Erreichung der Klimaziele erlauben würde.

Utopia.de: "Bäume zu pflanzen ist ein Beitrag zur Begrenzung der Klimaerhitzung – kein Freifahrtschein so weiterzumachen. Besser als jeder Flug, den wir kompensieren, ist jeder Flug, den wir

nicht machen. Besser als jeder Baum, den wir neu pflanzen, ist jeder Baum, den wir erhalten. Rodungen müssen stoppen, unser Verhalten muss sich ändern, unsere Emissionen müssen drastisch

sinken – und dann können Wälder sinnvoller Teil der Lösung sein. Langfristig."

Umsetzung von Baumpflanzungen

Jeder Gärtner weiß es, jeder Förster ebenso: Jede Pflanze, also auch jede Baumart hat ihre eigenen Standortsansprüche, etwa an Licht, an Wasser, an Nährstoffe, aber ebenfalls an die Bodenlebewelt, mit der Bäume symbiotisch zusammenwirken. Werden diese Ansprüche nicht beachtet, wird der Baum auch nicht vital und gesund aufwachsen und die Mühe war umsonst.

Bei flächigen Baumpflanzungen kommt eine weiterer wichtiger Aspekt hinzu: die Konkurrenzbeziehung von Bäumen untereinander. Wird beispielsweise eine Lichtbaumart wie Speierling, Elsbeere oder Kirsche in auf einem Standort gepflanzt, auf dem die bei uns natürliche Hauptbaumart Buche in ihrem Wuchsoptimum wäre, so wird die Buche diese genannten Baumarten natürlich überwachsen. Will man die Lichtbaumarten - entgegen der natürliche Entwicklung - müssen die konkurrenzmäßig hoffnungslos unterlegenen Lichtbaumarten durch entsprechende Entnahme der Bedränger immer wieder aktiv gefördert werden, was im großen Stil ein teures Unterfangen ist. (Ziel naturnaher Waldbewirtschaftung ist hingegen, mit den Kräften der Natur und nicht gegen sie zu arbeiten, genannt "Biologische Automation".)

Bei einer Pflanzung von Baumarten, die bislang überhaupt nicht bei uns vorkommen (klimatolerante, bei uns aber ökosystemfremde Baumarten), ist zu beachten, dass es keine belastbaren Studien gibt,

- wie sich diese Baumarten in unsere Ökosysteme eingliedern werden,

- mit welchen Schadorganismen sich die Natur gegen diese nicht angepassten Bäume wehren würde und,

- wie sich die neuen Baumarten ihrerseits auf das heimische Ökosystem auswirken würden (etwa wie naturverjüngungsfreudig und konkurrenzkräftig sie gegenüber heimischen Bäumen wären)

Pflanztechnik

Bei der Baumpflanzung müssen bewährte Pflanztechniken angewandt werden, um die Baumwurzel möglichst unbeschädigt in den Boden zu bringen und ein stabiles Anwachsen möglich zu machen.

Die Pflanzung eines Baums im Wald wird immer nur zweite Wahl, ja "Notlösung" sein (etwa bei nicht standortsgerechter Bestockung, etwa Fichten-Reinbestände, die auf naturnahe Mischbaumarten "umgewandelt" werden sollen). Nur Wurzeln von natürlich verjüngten Bäumen bleiben unverletzt und können sich bestmöglich ihrem Wuchsort anpassen. Deshalb ist, wo immer möglich, einer natürlichen Verjüngung von Bäumen der Vorzug zu geben.

Fazit Baumpflanzungen bei uns

Die Pflanzung von einzelnen Bäumen in der Stadt und in der Landschaft sind öffentlichkeitswirksam und sollen dieses Thema Kindern und Erwachsenen ins Bewusstsein rücken. Einzelne Bäume liefern zudem Schatten und beleben das Orts- oder Landschaftsbild. Ebenso dienen sie als Lebensraum für eine Reihe von Tieren.

Wer einmal selbst einen Baum gepflanzt hat, wird diesen zeitlebens in seiner Entwicklung beobachten und ein Gespür für die Prozesse in der Natur entwickeln.

Die flächige Bepflanzung auf freien Flächen im Wald erfordert forstlichen Sachverstand.

Von Aufforstungs-Aktionismus ohne Kenntnisse der Folgen ist abzuraten, da Fehler oft erst Jahrzehnte und Jahrhundete später in Erscheinung treten . (

Das Beispiel eines Eichenwaldes, der 1999 vom Sturm geworfenen (eigentlich als sehr stabil geltenden) Eichenbestandes am Rande des Schönbuchs zeigte, dass er mutmaßlich deshalb dem Sturm zum Opfer fiel, weil bei seiner Bestandesbegründung Eichen gepflanzt wurden, deren natürliche Pfahlwurzel eingekürzt wurde und sich nie wieder richtig ausbilden konnte. Seine Instabilität wurde also bereits mit der Pflanzung vorbestimmt.

Ein anderes Beispiel ist der jahrhundertelange Anbau von heute als klimalabil geltenden Fichtenreinbeständen (siehe Waldgeschichte).

Fazit von großflächigen Aufforstungen

Weltweit führt in Ländern mit hohem Aufforstungspotenzial (siehe ETH-Studie oben) kein Weg an Aufforstungen vorbei, will man die Klimaerhitzung noch eindämmen. Allerdings gilt auch hier die Voraussetzung einer fachgerechten Ausführung der Pflanzungen und dem Ziel, naturähnliche Mischbestände zu begründen.

Je vielfältiger und artenreicher der Vorbestand (etwa in tropischen Wäldern) gewesen war, desto unwahrscheinlicher ist es, in überschaubaren Zeiträumen von einigen hundert Jahren die ehedem natürliche Vielfalt und Stabilität der Wälder wieder herzustellen. Hier ist das erste Ziel, überhaupt Wald zu haben, um die für Mensch und Ökosysteme lebenswichtigsten Waldfunktionen (Klima-Auswirkung, Boden- und Wasserschutz, nachwachsender Rohstoff) wenigstens in begrenztem Umfang wiederherzustellen.